歴史散歩ハリマの会

サークル開催のお知らせ

第178回例会

| 日 時 | 2024年7月20日(土) 青春18きっぷ利用 |

| 行 先 |

京都の旅「無鄰庵」 |

| 集 合 | 大阪駅 連絡橋改札の中(ホーム上)午前8時30分 |

第179回例会

| 日 時 | 2024年8月17日(土) 青春18きっぷ利用 |

| 行 先 |

京都の旅「醍醐寺」 |

| 集 合 | 大阪駅 連絡橋改札の中(ホーム上)午前8時30分 |

第180回例会

| 日 時 | 2024年9月21日(土) |

| 行 先 |

丹波の旅「柏原藩陣屋跡と田ステ女記念館」 |

| 集 合 | 加古川駅 改札口の中 午前9時00分 |

サークル実施報告

第178回例会

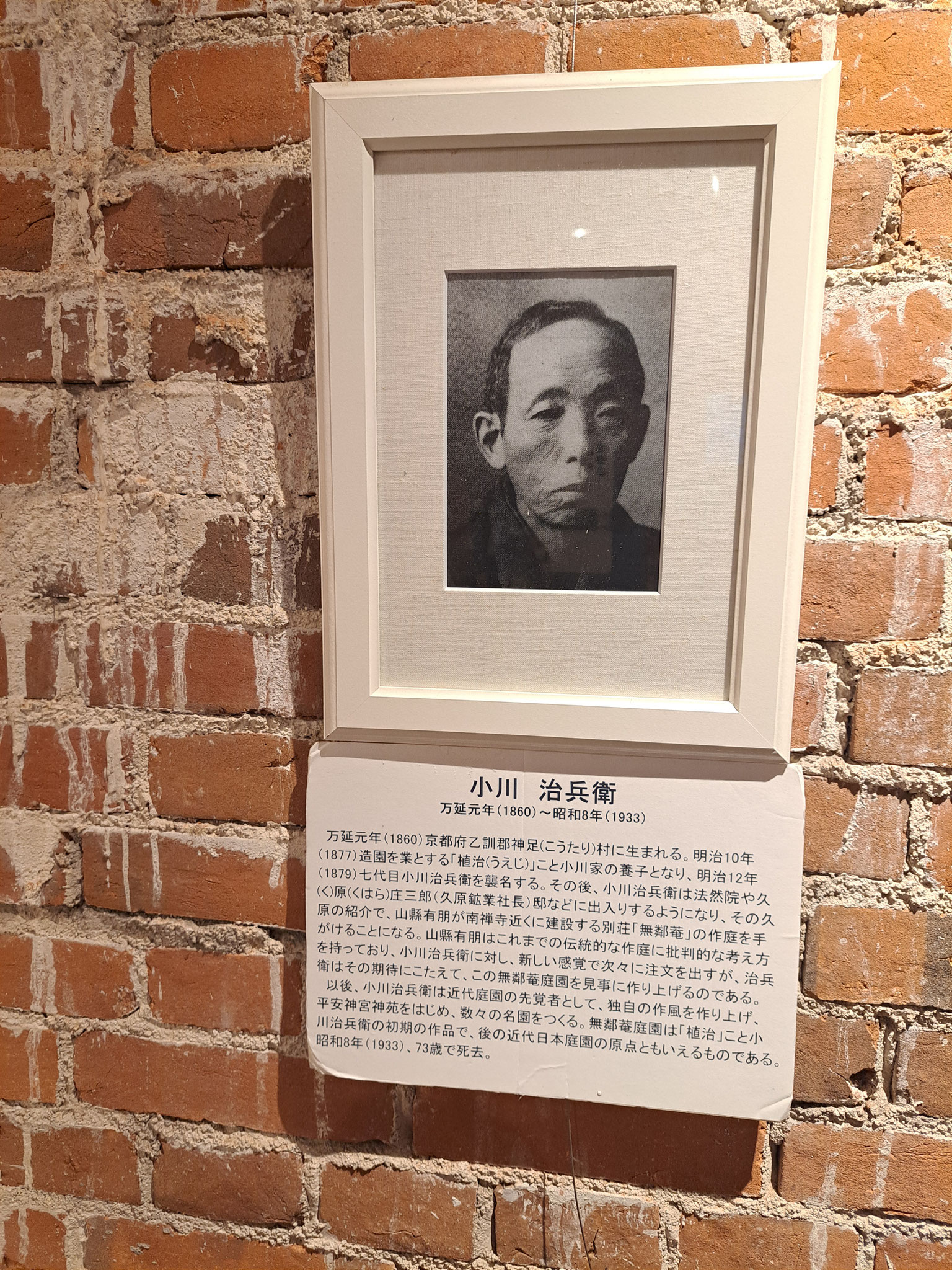

京都の旅「無鄰庵」

2024.07.20

【無鄰菴 】

政治家山縣有朋の別荘(明治27年造営)で、母屋・洋館・茶室の3つの建物によって構成されており、洋館の2階は 伊藤博文らと山縣有朋が日露開戦に向けて話し合った「無鄰菴会議」に使われた部屋で 当日の様子を今に伝えます。

庭園は七代目小川治兵衛により作庭された近代日本庭園の傑作。

「無鄰菴」の意味:山縣有朋の故郷 下関に「訪問したことを隣家にことづけようにも、隣家が見当たらないほど田舎だ」と言われた草庵から命名。

【南禅寺】

五山の上位で禅宗の最高位を誇った名刹。盗賊石川五右衛門ゆかりの三門もある。重文の勅使門は京都御所、紫宸殿南庭の日華門を移建。

【永観堂】

正式名称:聖衆来迎山 無量寿院 禅林寺 第七世永観律師にちなみ永観堂と通称。

“モミジの永観堂”として千百有余年の歴史を持った京都有数の古刹です。

第177回例会

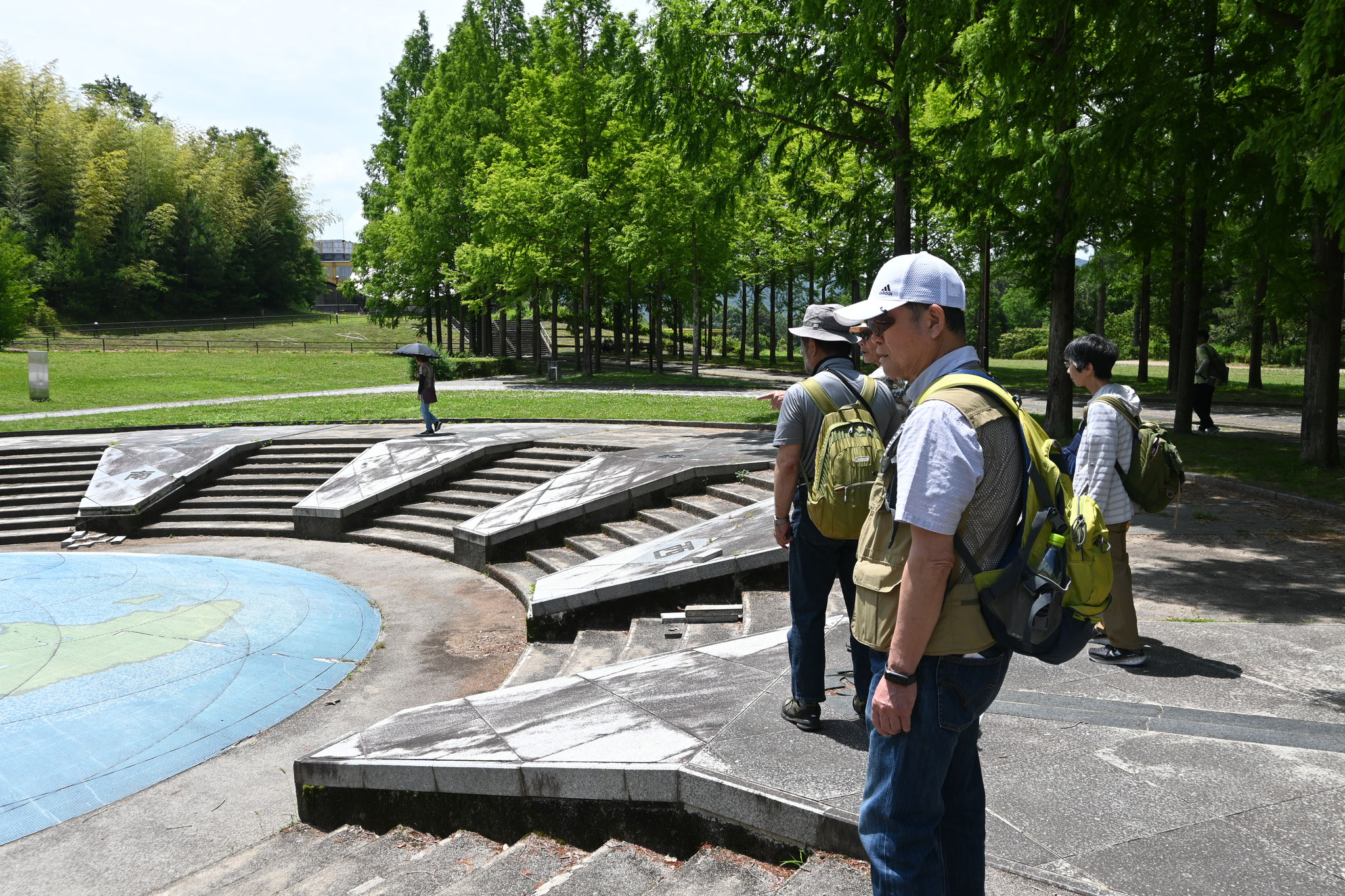

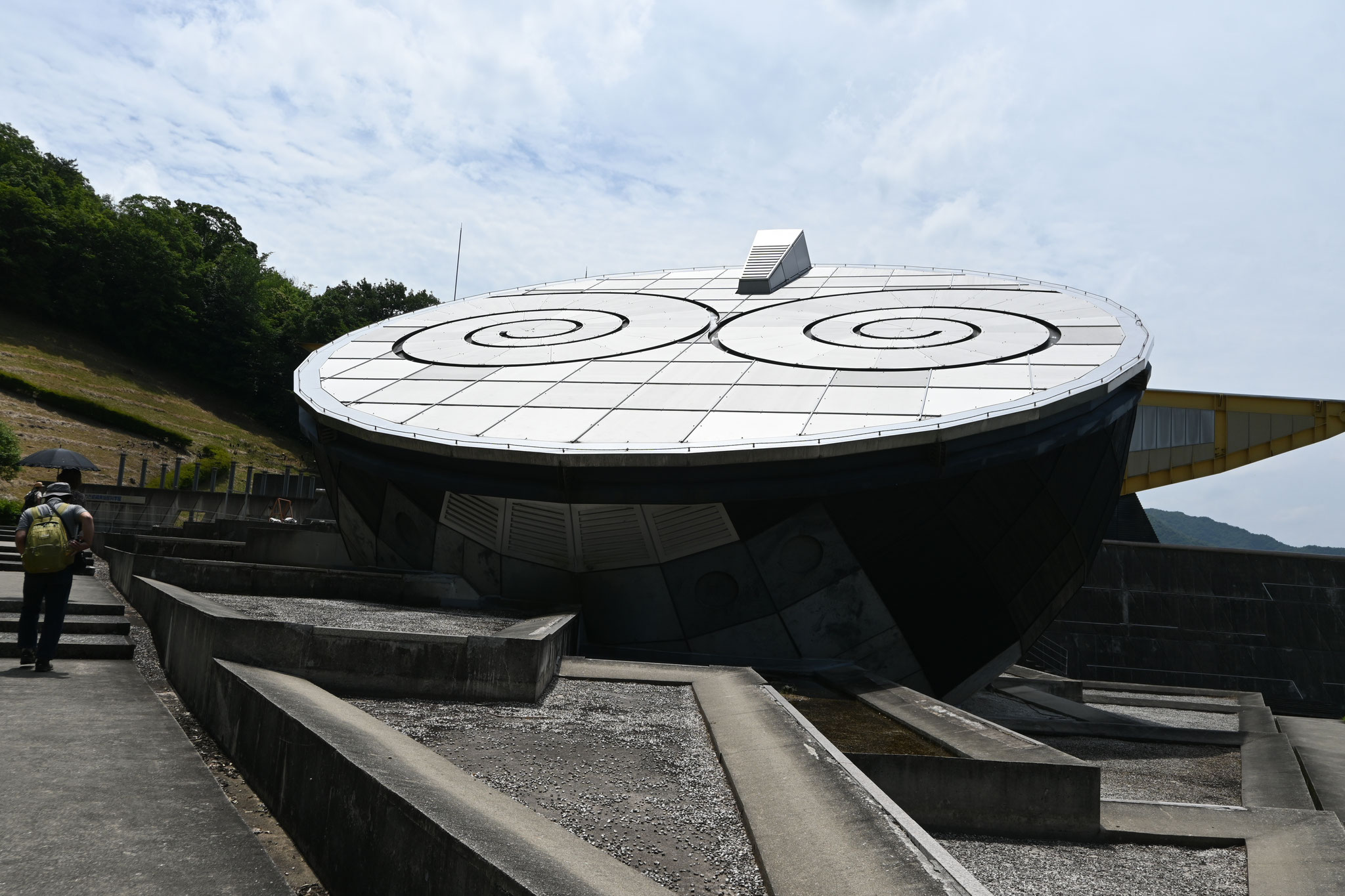

西脇の旅「日本へそ公園と岡ノ山古墳」

2024.06.15

◎ 見どころ

日本へそ公園:西脇市上比延町 ☎0795-22-3111

日本の標準時・子午線が通る西脇市は、東経135度と北緯35度が交差する「日本のへそ」。 日本へそ公園は、大正8年に発見された経緯度の交差点のほか、経緯度をテーマにした にしわき経緯度地球科学館「テラ・ドーム」を中心に、方位の広場や科学の原理を使ったユニークな遊具をそろえた「宇宙っ子ランド」、西脇出身のアーティスト・横尾忠則氏の作品を収蔵・展示する岡之山美術館やレストラン(レストハウス花屋敷)があり、芸術と科学の融合したアミューズメントパークとして親しまれています。

また、公園の中を川と鉄道路線が横切り、駅があるという公園は珍しく、「日本へそ公園駅」というユニークな名前は世界を探してもここだけ。

「テラ・ドーム」「岡之山美術館」シルバー共通入場料:400円(65歳以上の証明要)

岡ノ山古墳:日本へそ公園に隣接

岡之山は、加古川と畑谷川の合流点の段丘に突き出た、標高149.7メートルの独立した山です。岡ノ山古墳はその山頂に築かれた この地域で唯一の前方後円墳(全長57.6メートル)で、前方部は後円部より低く、平坦で細長く延びる柄鏡式(えかがみしき)で、石室はボーリング調査により竪穴式石室と考えられます。立地や墳形から古墳時代前期(4世紀代)の築造と推定されます。

第176回例会

淡路島の旅「夢舞台とあわじグリーン館」

【淡路夢舞台 ☎0799-74-1000】

1960年代 関空の埋め立てのため、淡路島の山を削ってしまいました。

一度は、人間が壊した自然を本来の姿に戻し、様々な動物や植物と人間が共生できる空間を創造するため、建築家 安藤忠雄のグランドデザインによる施設群それが、「淡路夢舞台」です。

山の斜面に花壇が並ぶ「百段苑」陽光の中の草花の声を聴く、水面を渡る風の色を見たことがありますか? 緑の中に身を沈め、のびやかに広がる景観が楽しめます。

【国営明石海峡公園 ☎0799-72-2000】

四季折々の草花が楽しめる花の公園です、春のスイセンやチューリップ、夏のヒマワリ、秋のコスモス、冬はクリスマスローズなど、一年中とぎれることなく草花や木々が楽しめます。

花とみどり、その背景に広がる青い海と空のある風景は、写真スポットもいっぱい! 入園料金(65歳以上「要証明」):210円

第175回例会

和歌山の旅「友ケ島」

| 和歌山の旅 友が島の旅 2024.4.20 | ||||

動画:https://youtu.be/pUHBvDmWiuA?si=9vl6RXx0XaWQzc1n

紀淡海峡に浮かぶ4島(地ノ島、虎島、神島、沖ノ島)を総称して友ヶ島と言い、加太港から定期船(20分)で渡る沖ノ島では砲台跡を巡るハイキングコースが また、日本標準時子午線(東経135°)が通る島の西端では、日本で8番目に建築された白亜の洋風灯台が、今も紀淡海峡を往来する船舶の安全を見守っています。

洋式灯台、第2砲台跡、展望台、第3砲台跡、桟橋をめぐって約2時間30分の風光明媚な散策コースです。

島内中央部の深蛇地では、湿地帯植物が群生しており、約400種もの植物を見ることができます。植物に興味のある方は是非いちど、足を運んでみてください。

また、古い歴史をもつこの島は、役の行者に始まる修験道にまつわる史跡や行場も現存します。夏場は家族連れでの磯遊びなどに最適の島です。

R6.4.21

第174回例会

岡山の旅「岡山城と後楽園」

「岡山城」

岡山城は外観が黒色という特徴から、別名「烏城(うじょう)」と呼ばれています、

付近には旭川の流域に岡山、石山、天神山という3つの丘がありました。その石山にあった城を手に入れて本拠地とし、岡山の地を戦国の表舞台に立たせたのは宇喜多直家でした。 こうして今に続く中心市街地の原型ができ、岡山の名が、市名、県名となる礎となりました。

「後楽園」

江戸時代を代表する大名庭園の一つで、水戸の偕楽園、金沢の兼六園と共に「日本三名園」の一つで、国の特別名勝に指定されています。

広い芝生地や池、築山、茶室は園路や水路で結ばれ、歩きながら移り変わる景色を眺めることができるよう工夫された回遊式庭園です。

「築庭前」 岡山藩では城下町のすぐ東を流れる旭川とさらに13キロほど東に位置する吉井川の間に広がる遠浅の海の干拓を行っていました。

池田綱政[いけだつなまさ]の父で名君と謳われた池田光政[みつまさ]の治世から続く新田開発や城下町や旭川流域の農村を洪水から守る百間川[ひゃっけんがわ]の整備に着手していましたが、遠浅の海であった児島湾の大規模な干拓を成功させるには、排水と用水を兼ねた大きな放水路百間川の整備が急務となり、貞享2年(1685)から翌3年にかけて築堤工事が本格化しました。

第173回例会

明石の旅「茨木酒造試飲会・住吉神社参拝」

第172回例会

神戸の旅「県立美術館となぎさ公園」

◎ 見どころ

〇 敏馬神社 (神戸市灘区岩屋中町4-1-8) 阪神岩屋駅の南西約150m

本来の祭神は女神のミヌメ神(敏馬神)で、古来より神社の前は離縁を恐れて花嫁行列は通らない、様々な縁切の方法が伝えられている。

万葉歌人「柿本人麻呂」の『玉藻刈敏馬(たまもかるみぬめ)を過ぎて夏草の野島(ぬしま)の埼(さき)に舟近づきぬ』

〇 兵庫県立美術館(神戸市中央区脇浜海岸通1-1-1 ☎078-262-1011)

阪神大震災後の「文化の復興」シンボルとして、2002年にオープンした 地元では「芸術の館」という愛称で親しまれています。世界的建築家・安藤忠雄氏が設計を手がけた建物で、延床面積約2万7,500平方メートルという西日本最大級の規模を誇ります。収蔵作品は10,000点を超え、大きく国内外の近代彫刻と版画、日本近代の名作、兵庫県ゆかりの作品、関西の現代美術のテーマに分けて展示されています。

〇 安井仲治「僕の大切な写真」展

安井仲治(1903~1942) 大正から太平洋戦争勃発の激動の時代に写真のあらゆる技法と可能性を追求し、心震わせる忘れがたい数々を印画紙に残した写真家。

入場料(70歳以上の証明提示で半額)800円

〇 なぎさ公園(神戸市中央区脇浜海岸通1)

防災拠点としての機能も兼ね備えた、海沿いの風が気持ちの良い公園です。芝生広場や少し変わった遊具があり周辺施設も充実しています。

第171回例会

今井町の旅「称念寺と環濠散策」

今井町の旅「称念寺と環濠散策」

◎ 見どころ

〇 称念寺 橿原市今井町3-2-29 ☎0744-22-5509

今井町は、寺院の境内地を中心に発展した寺内町です、その中核となるのが称念寺で、今井御坊、南之御堂とも呼ばれています。 17世紀初期頃に建てられた本堂は、入母屋造本瓦葺の大きな屋根を持つ、非常に立派なものです。境内には他に、鐘楼、太鼓楼、客殿、庫裡、対面所などがあります。 橿原市指定文化財の「太鼓楼」は太鼓を備えて鳴らすための建物で、18世紀中期頃の建築とされています。重層の建物は、上層が入母屋(いりもや)造りで、南側には花頭窓(かとうまど)が設けられています。

〇 今西家住宅 橿原市今井町3-9-25 0744-25-3388

今井の惣年寄筆頭をつとめた家筋である今西家の邸宅。1650年(慶安3年)に建てられた、別名「八つ棟」(やつむね)と呼ばれている建物で、国の重要文化財に指定されている。本町筋に面した建物は、白漆喰塗りごめの外壁で、入母屋造り破風を前後くい違いにみせ、本瓦で葺いた城郭のような外観をもつ。中は柱をたてず広い空間があるのが特徴で、ここで裁判が行われ、いぶし牢(拷問部屋)も残っている。※建物保護のため土間からの見学となります。見学は事前に申し込みが必要

〇 音村家住宅 橿原市今井町1丁目10-13 ☎0744-23-0089

細い格子と白漆喰のツシ2階が印象的、屋号を細九と称する金物問屋で、母屋は切妻造、角座敷、離れ座敷に特徴がある。

第170回 例会

神戸北区の旅「神戸森林植物園」

〇 紅葉の見ごろ:イロハモミジやオオモミジ、ウリハダカエデ、ハナノキなど紅葉を代表するカエデ属だけではなく、秋に色づく38種、約3千本の樹木に出会えます。木々の色づきは、同じ種類、同じ木でも葉っぱ1枚ごとに染まり方がちがいます。冬に落葉する前、木々が魅せる秋の紅葉・黄葉をお楽しみください。

10月下旬から紅葉が始まり、12月上旬頃まで楽しめます。

〇 森林もみじ散策会(11/18)

案内スタッフのガイド・解説を聞きながら、華やかに彩られた秋の森を散策します、案内スタッフ1名につき20名程度に限定して、約1時間30分程度のご案内となります。 午前の部 10:30~ 午後の部 13:30~

当日受付ですので、開始時間までに受付をお済ませください。

〇 六甲山のキノコ展(~11/26)

六甲山地および園内で見られる多種多様なキノコ(標本)を一堂に集め、写真とともにご覧いただけます。

キノコの不思議な世界を知れば、森がさらに楽しく!

〇 森であそぼう!たんけんクイズ(~12/15)

森林展示館でクイズ用紙をゲットしたら、サクサクと落ち葉を踏み鳴らして、園内を探検してみよう! 森林展示館受付にクイズ用紙を置いています(参加無料)。

※ 答え合わせが終わったら記念品プレゼント!

第169回 例会

宇治の旅「平等院と対鳳庵」

◎ 見どころ

平等院

鳳凰堂【 国宝 】:天喜元年(1053年)関白 藤原頼道によって建立の「阿弥陀堂」で、池の中島に建てられており『あたかも極楽の宝池に浮かぶ宮殿のように美しい姿を水面に映している 』堂内中央に金色の丈六「阿弥陀如来坐像」周囲の壁 及び 扉に「九品来迎図」 小壁に52躯の「雲中供養菩薩像」が懸けられている、当時の人々は「鳳凰堂」を地上に出現した「極楽浄土」ととらえていた。

鳳凰館 : 旧宝物館の老朽化に伴い、先端的設備を施した 第3世代ミュージアムとして2001年に開館、鳳凰堂を中心とした庭園と調和した外観を実現するため大半を地下構造としながら、管内は自然光を意図的に取り入れる照明の工夫、国内最大級のガラスウォールケースを使用し展示物に対する空間特性を生かす配慮をしています。

対鳳庵 宇治市宇治塔川2 ☎0774-23-3334

宇治市営の茶室。平等院の鳳相対していることから、「対鳳庵」と名付けられた。抹茶、煎茶などとともに季節のお菓子を提供するメニューがあるほか、自分でお茶を点てて、入れる事ができるお点前体験も実施される(要予約)。本場の宇治茶を本格的な雰囲気で気軽に楽しめる。※抹茶と煎茶、流派は日によって異なる。

宇治十帖(紫式部「源氏物語」の最末尾にあたる第3部で「光源

氏」死後の物語)

作者は紫式部娘である大弐三位では、古くから紫式部が作者ではないとする見解が有り。各巻ごとの本文の長さ、個々の文の長さのほか和歌、直喩、声喩、心理描写、色彩語、名詞、用言、助詞、助動詞の出現頻度、品詞の長さの12項目について調べた結果、個々の文の長さと助動詞の出現頻度以外の10項目について偶然では起こりえない違いが存在することから紫式部が作者である可能性が低いと発表されている。

第168回 例会

神河町の旅「猪篠の棚田と新野の水車」

奥猪篠の棚田

312号線沿い、生野峠の南集落「猪篠」のさらに奥の「奥猪篠」に棚田はあります、広がる棚田と白岩山の山すそを這い上がって行くように通る道は心和ませ、郷愁と新鮮ささえ感じる心やさしい農村の眺めです。

緑の階段のような棚田は、周囲360°遮るものがありません。

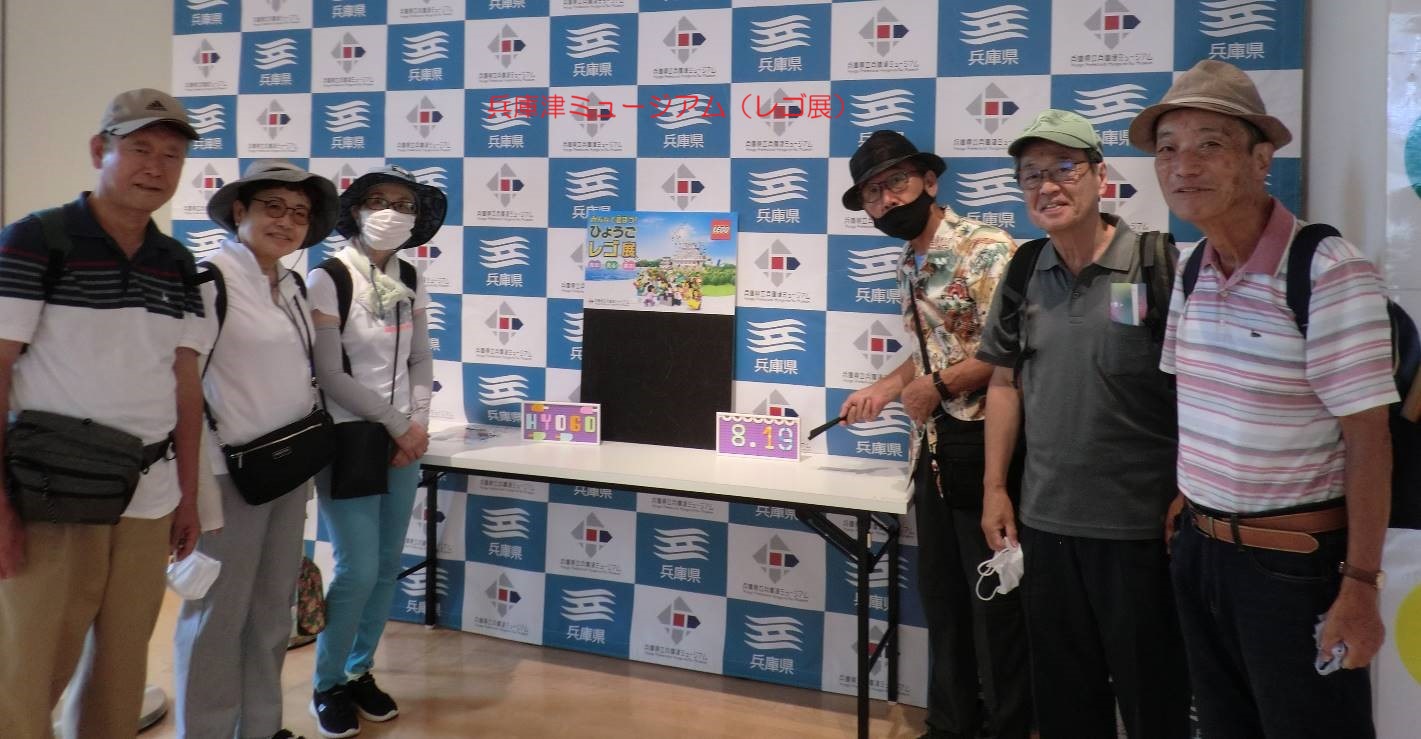

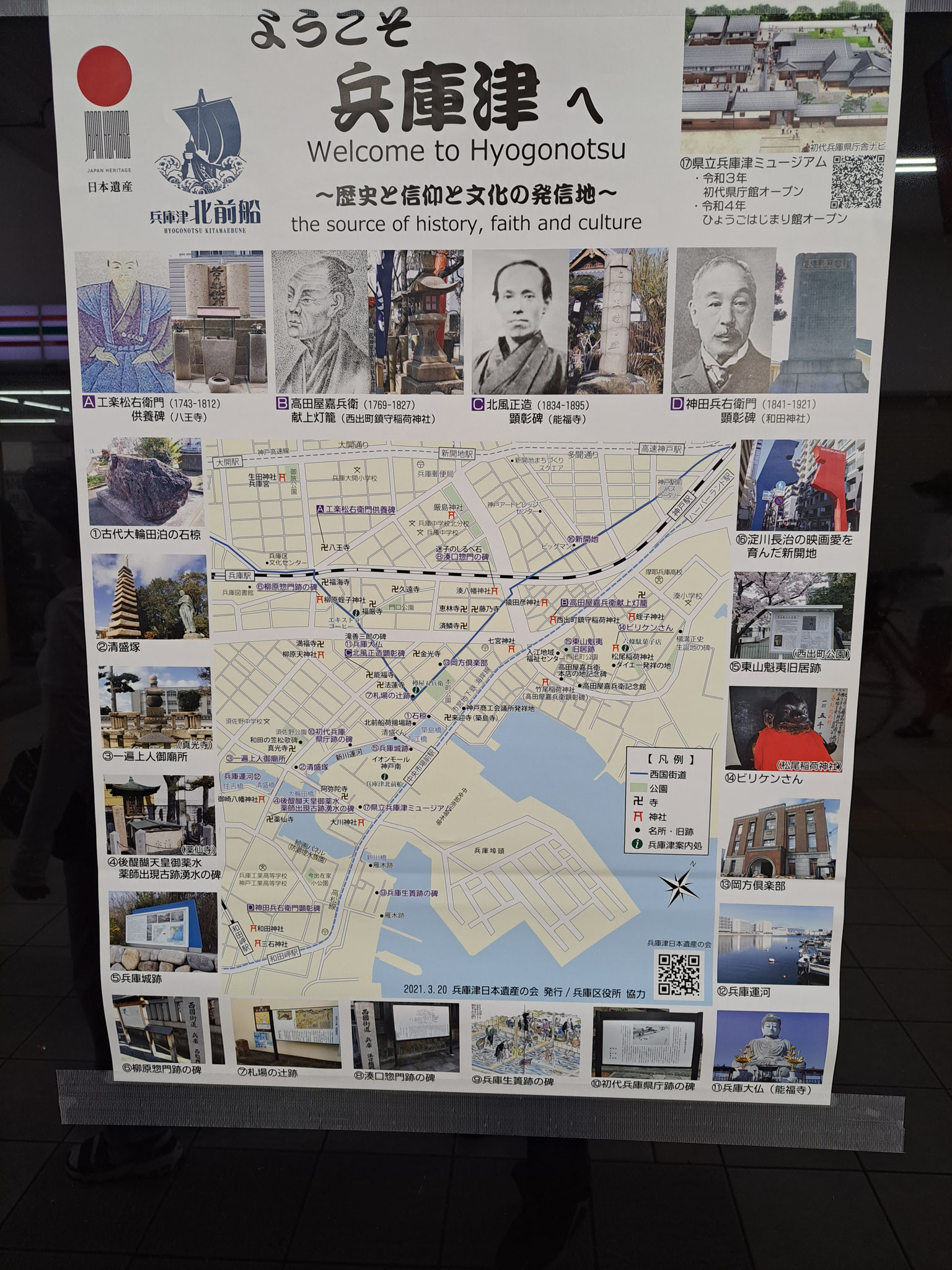

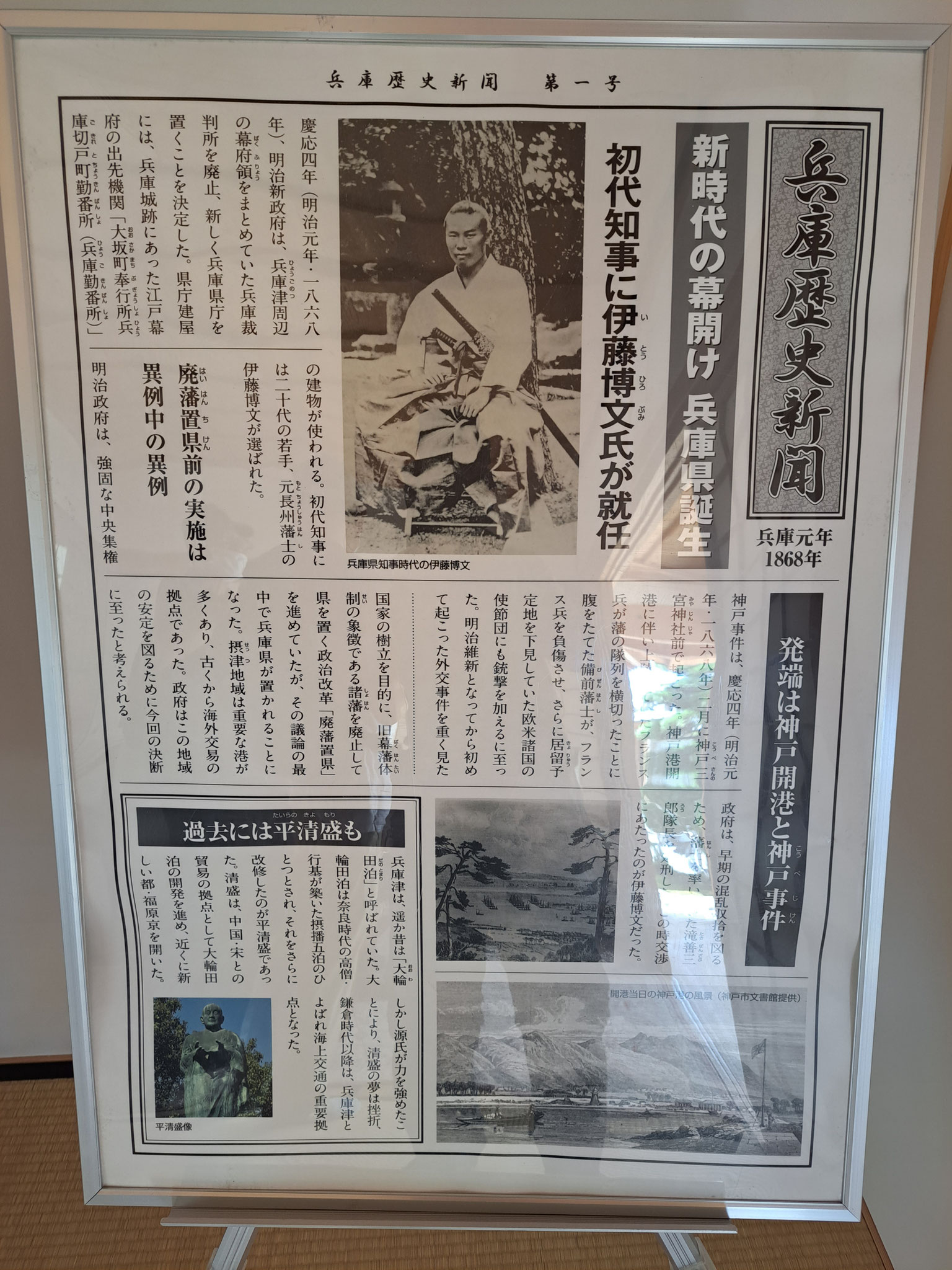

第167回例会

神戸の旅「兵庫津ミュージアム」

第166回例会

滝野町の旅「播磨中央公園」と「滝野温泉ぽかぽ」

第165回例会

6月17日 JR大回りの旅「西明石から明石」1駅料金で180kmの旅

第164回例会

5月20日 淡路島の旅「江崎灯台と絵島」

第163回例会

4月22日 大阪の旅「観音寺」

第162回例会

3月18日 和歌山の旅「友が島」

第161回例会

2月25日 明石の旅「岩佐家住宅」(国登録有形文化財)