歴史散歩ハリマの会

サークル参加申込先

| 代表者 | 上田 勝彦 |

| 連絡先 | 078-943-8806 |

| 活動場所 | 京阪神を主に散策 |

| 活動状況 | 毎月1回近郊及び関西圏の歴史に関わる箇所を散策 |

第190回 神戸居留地と港花 令和7年8月23日(土

第175回例会

和歌山の旅「友ケ島」

第173回例会

明石の旅「茨木酒造試飲会・住吉神社参拝」

第171回例会

今井町の旅「称念寺と環濠散策」

第170回 例会 神戸北区の旅「神戸森林植物園」

第169回 例会

宇治の旅「平等院と対鳳庵」

サークル開催のお知らせ

第190回

| 日時 | 2025年8月23日(土) |

| 行き先 | 神戸居留地と神戸湾の花火 |

| 集合 | JR元町駅 東側改札口午後6時00分 |

元町の旅「居留地と神戸港の花火」 今年は猛暑が続き夏バテで 7月例会を中止し残念です、8月も残暑の予報でメンバーの提案で旅先を変更します。 近場のイベント「神戸港ウィークエンド花火」で納涼します。

【 神戸港ウィークエンド花火 】 神戸港ウィークエンド花火は、神戸港の振興及び、神戸ウォーターフロントの賑わいづくりのため、定期的にメリケンパークを中心に約5分の花火を打ち上げています。 8月23日(土) 花火担当会社は 奈良県葛城市「(株)小山煙火(はなび)製造所」で江戸時代(1,826年)から花火を製造する老舗です。

【 旧居留地38番館 】 神戸市中央区明石町40 地図参照 名称にある「38」という数字は、外国人居留地時代の区画番号を意味する。 大丸百貨店が所有し、北側と西側に隣接する大丸神戸店の倉庫として使われていた。 現在は、建築の価値を生かして大丸神戸店の店舗の一部として活用、1980年代、旧居留地が「最も神戸らしい街」に再生再生するきっかけとなる象徴的な建物

第188回

| 日 時 | 2025年5月17日(土) |

| 行 先 |

太子町の旅「斑鳩寺」 |

| 集 合 |

JR網干駅 改札口の外 午前10時00分 |

第187回

| 日 時 | 2025年4月19日(土) |

| 行 先 |

奈良斑鳩の旅「法隆寺と中宮寺」 |

| 集 合 |

JR大阪駅 連絡橋改札口の中 午前9時00分 |

【 法隆寺 】 奈良県斑鳩町法隆寺山内1-1

■世界界最古(1,300年以上の歴史)の木造建築で。国宝・重要文化財の指定を受けた建造物が約3,000点も有る、聖徳太子ゆかりの聖徳宗の総本山です。

■金堂 :飛鳥様式の入母屋造り二重構造だが上層に部屋はなく1階建で、本尊の「釈迦如来三尊像」は日本最古の仏像。

■五重塔:世界最古の木造建築であり日本最古の塔でもあ

■夢殿:八角形の外観が特徴的で、屋根の頂上には球状の宝珠が輝いている、秘仏として厳重に安置されてきた「救世観音像」に注目してほしい。

第186回

| 日 時 | 2025年3月15日(土) |

| 行 先 |

京都西陣「千本釈迦堂」 |

| 集 合 | 阪急梅田駅 京都線 特急(1番線)ホーム南端 |

第185回

| 日 時 | 2025年2月15日(土) |

| 行 先 |

神戸の旅「神戸ポートタワーと南京町」 |

| 集 合 | JR元町駅 西改札口の外 午前9時 |

【 南京町 】神戸市中央区栄町通1~2丁目、元町通1~2丁目 ☎078-335-6580-

中国風あづまやのある南京町広場を中心に東西約270m、南北約110mのエリアに、多くの中国料理店や中国雑貨・食材店が軒を連ねるチャイナタウン。

【 相楽園 】神戸市中央区中山手通5-3-1 ☎078-351-5155

明治期に作庭された池泉回遊式日本庭園(名勝)。戦前には園内に豪壮な本邸その他付属建物があったが戦災により焼失し、旧建物としては欧風スタイルの厩舎(重要文化財)、塀および各門が名残りをとどめている。その後旧ハッサム住宅(重要文化財)、船屋形(重要文化財)などが移築され、往事にまさる景観が見られるようになった。近隣の人々の憩いの場としても親しまれている。他に春のつつじと秋の菊花展が有名。

【 兵庫県公館 】神戸市中央区下山手通4丁目4-1 ☎078-362-3823 土曜日休館

明治35(1902)年に兵庫県本庁舎として建設された歴史的文化遺産。完成当時、フランス・ルネサンス様式の建造物としては、規模・優雅さ、ともに日本一の名声を博した。昭和60年に、迎賓館部門と県政資料館部門を有する兵庫県公館として整備され、内外からの賓客の接遇、県政の重要な会議や式典に利用されている。また館内には、小磯良平や東山魁夷など、兵庫県にゆかりのある芸術家の作品を多数展示している。登録有形文化財。

第184回

| 日 時 | 2025年1月18日(土) |

| 行 先 |

大阪貝塚の旅「初参り水間観音参り/水間公園」 |

| 集 合 | JR大阪駅連絡橋 午前9時 |

【 水間観音 】天台宗の別格本山 貝塚市水間638 ☎072-446-1355-

正式名称は「龍谷山 水間寺」。聖武天皇の勅願によって行基が開創したと伝えられている、葛城山から流れる近木川と支流の秬谷川が合流する「水間」にあることが寺号の由来。 作家「今東光」が 昭和36年~48年の12年間、貫主を務めた。

現在の本堂は文化8年(1811)に再建されたもの。本尊は厄除け観音として厚く信仰されている。

境内には本堂、三重塔を含め十五の仏閣があります。中でも恋愛成就の明王、愛染明王を祀る愛染堂は縁結びとしても人気の名所となっています。

第183回

| 日 時 | 2024年12月21日(土) |

| 行 先 |

マリンピアと海神社・太平のゆ |

| 集 合 | JR垂水駅 午前10時駅の改札口外 |

第182例会

| 日 時 | 2024年11月16日(土) |

| 行 先 |

神戸の旅「太山寺となでしこの湯」 |

| 集 合 | 神戸地下鉄「学園都市駅」午前10時駅の改札口外 |

第181回例会

| 日 時 | 2024年10月19日(土) |

| 行 先 |

芦屋の旅「ヨドコウ迎賓館」 |

| 集 合 | 阪急「芦屋川駅」午前10時駅の改札口外 |

第180回例会

| 日 時 | 2024年9月21日(土) |

| 行 先 |

丹波の旅「柏原藩陣屋跡と田ステ女記念館」 |

| 集 合 | 加古川駅 改札口の中 午前9時00分 |

令和7年9月以降 ハリマの会 例会

令和7年08月吉日

第191回例会 9月20日(土)

和歌山の旅「高野山」

・集合:南海 難波駅 北側改札口の外 午前9時00分

第192回例会 10月19日(日) 日曜日ですよ。

大山崎の旅「聴竹居」(藤井厚二 邸宅) 入館予約要。

・集合: 阪急 京都線 大山崎駅 改札口の外 午前10時30分

第193回例会 11月15日(土)

大阪の旅「木津川渡船」

・集合:JR大正駅 改札口の外 午前10時00分

第194回例会 12月20日(土)

東大阪の旅「石切劔箭神社」

・集合:近鉄 奈良線 石切駅 改札口の外 午前10時30分

第195回例会 1月17日(土)

信貴山の旅「朝護孫子寺」

・集合: 近鉄 信貴山駅 改札口の外 午前11時00分

第196回例会 2月21日(土)

明石の旅「浜の散歩道」

・集合:明石駅 タヌキ前 午前10時00分

第197回例会 3月28日(土) 第4土曜日ですよ。

姫路の旅「廣峯神社」

・集合:JR 姫路駅 西改札口の外 午前10時00分

第198回例会 4月18日(土)

服部緑地の旅「日本民家集落博物館」

・集合:阪急 服部駅 改札口の外 午前10時00分

第199回例会 5月16日(土)

名張の旅「赤目四十八滝」

・集合:近鉄 大阪上本町駅 8番線ホーム 前から2両目 午前9時20分

◎その他

奈良の旅「談山神社」「園城寺」「岡寺」「飛鳥寺」

京都の旅「大覚寺」「京都御苑」「競馬場と淀城跡」「化野念仏寺」「広隆寺」

和歌山の旅「五条」「和歌の浦遊歩道」「和歌山城と紀州東照宮」

滋賀の旅「石山寺」「比叡山延暦寺」「ミシガンクルーズ」「彦根城」

播州の旅「小野アルプスとユピカの湯」「闘竜灘」「浄土寺」

サークル実施報告

ハリマの会 第190回

令和7年8月23日(土)

第189回 大阪関西万博の旅

2025.06.20

6月20日(金)「大阪関西万博」夜間入場券で一人旅を楽しんで来ました。JR大阪環状線内回り弁天町駅の万博連絡通路から大阪メトロ夢洲駅 ⇒万博東ゲイトでは ペットポトル・スマホなどリュックの小荷物と人間は別に安全チェックを済ました後に、入場ですが「スマホのQRコード」を示すと即入場、パビリオンの予約無しで 先ず NTTパビリオン前でパチリ ⇒ 大屋根リング一周にチャレンジ大きさに圧倒したが、車椅子利用者の多さにもビックリ、お腹が空いて 西ゲイトの食堂で大ジョッキーにて一人乾杯、20時頃から予約なしで即入館が可能なパビリオン「インドネシア館」などを見学し21時退場者で一杯の東ゲイト ⇒ 大阪メトロ夢洲駅から無事帰宅しました。

金曜日の夜間入場者は多かった、次回は火曜日に来ようかな?

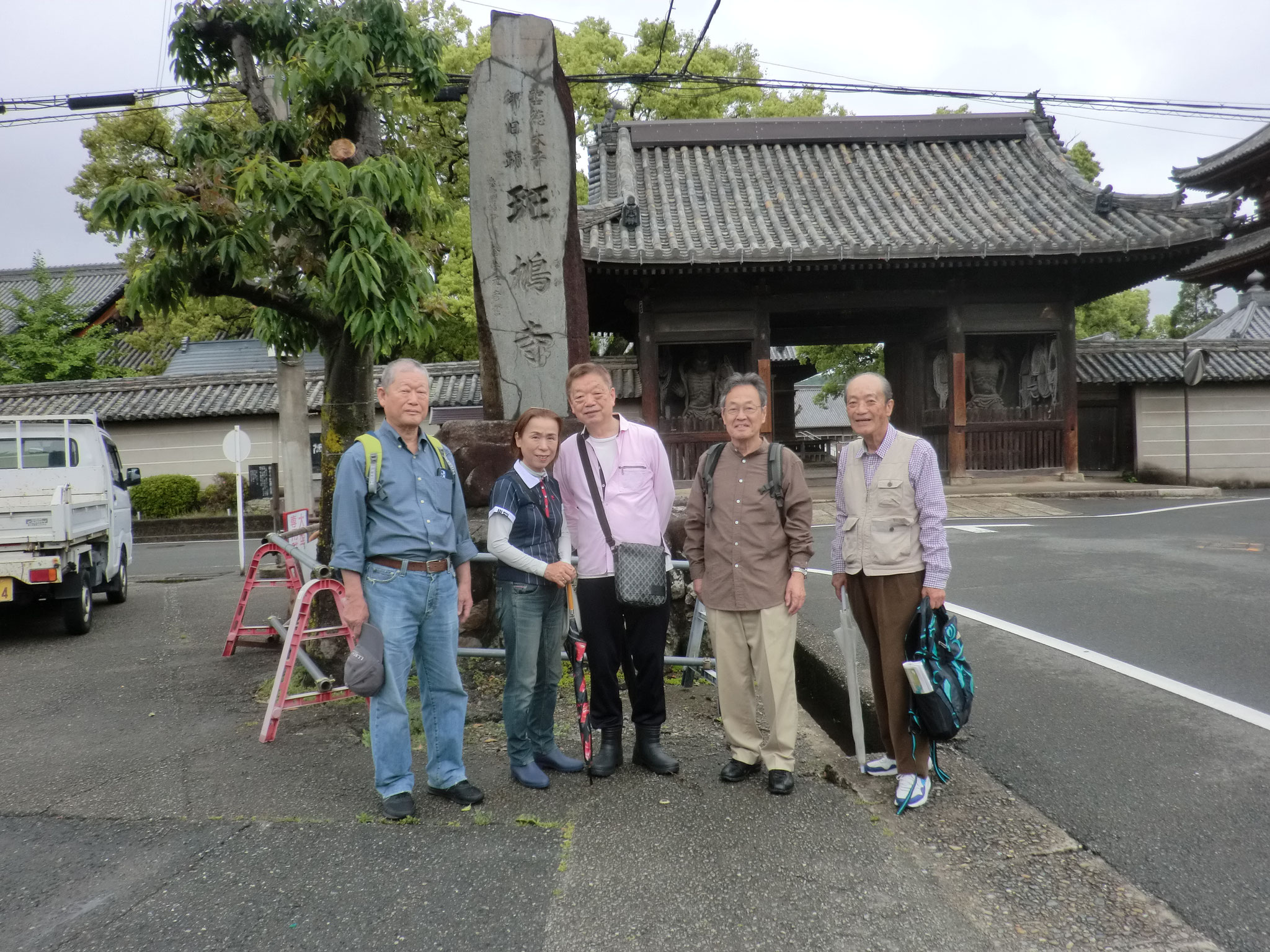

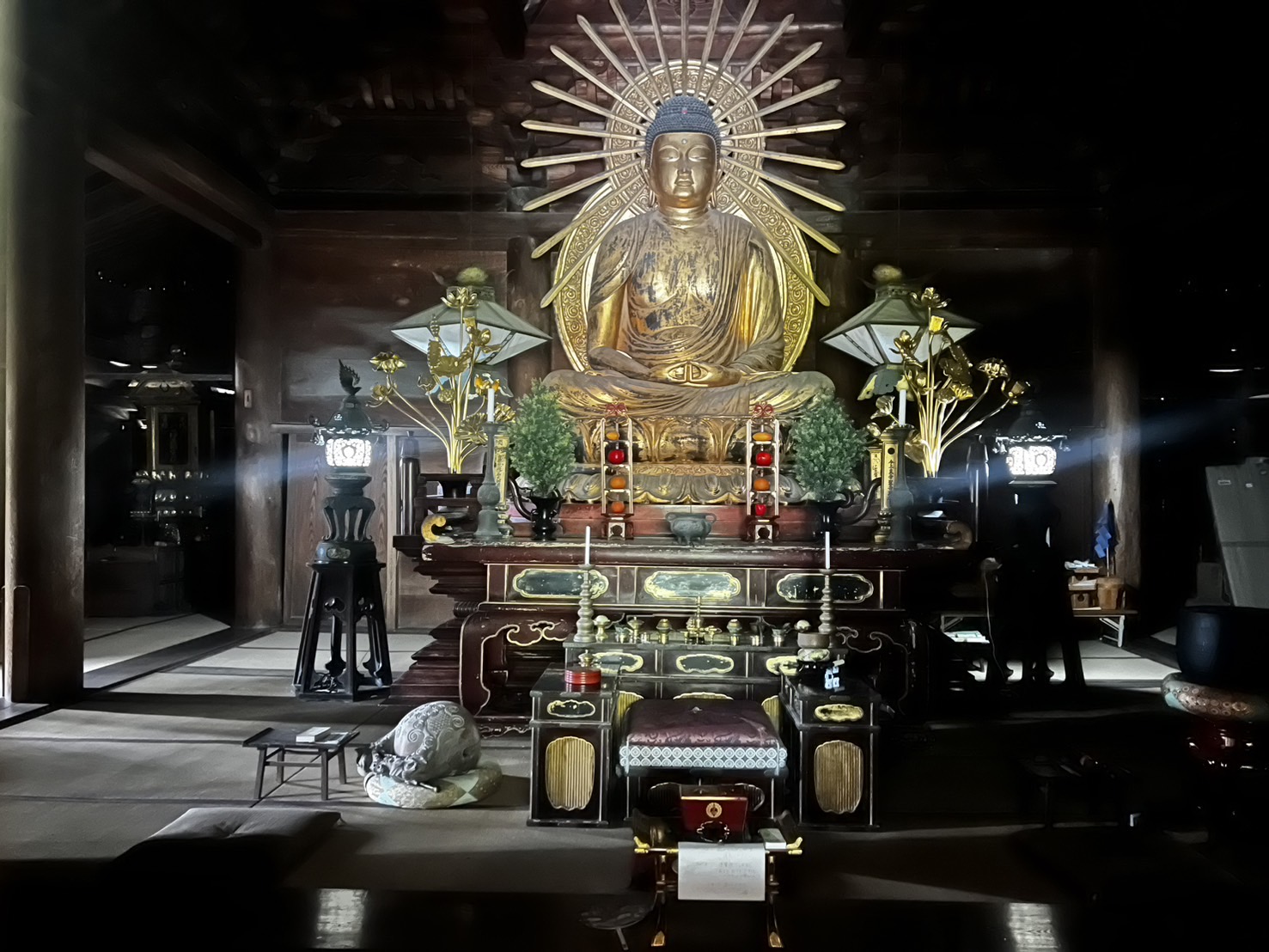

第188回

太子町の旅「斑鳩寺」

2025.5.17

【 斑鳩寺 】 兵庫県揖保郡太子町鵤709 ☎ 079-276-0022

斑鳩寺は法隆寺の荘園「鵤荘(いかるがのしょう)」があり、その中心に荘園経営の中核的存在として、政所と斑鳩寺が建立されました。

言われは、聖徳太子が 推古天皇に法華経のお話を三日かけてされ、天皇は大変お慶びになり、太子に播磨国揖保の郡に水田百町を寄進されました。

太子はこの地を「鵤荘」(いかるがのしょう)と名付けられ、一つの伽藍を建てられました。これが播州斑鳩寺

鵤の地は この地方の太子信仰の中心として栄え播磨の国の中における特異な文化興隆地域を形成しています。

斑鳩寺は 太子創建後一千余年間は奈良法隆寺の別院でしたが、尼子氏の播磨侵入の中、堂塔尽く焼失し、その後 龍野城主 赤松下野守政秀が再建後、天台宗(比叡山)寺院です。 拝観料 500円(事前の予約要)

第187回

奈良斑鳩の旅「法隆寺と中宮寺」

2025.4.19

■大講堂:法隆寺の中で面積がもっとも大きく横に長く広がる造りで、神秘的な微笑みが何とも魅力的な「薬師如来坐」、左右にある「日光菩薩坐」・「月光菩薩坐」が配された「薬師三尊像」が見どころ。

【 中宮寺 】

奈良県斑鳩町法隆寺北1-1-2 ☎ 0745-75-2106聖徳太子とその母・穴穂部間人皇后ゆかりの尼寺、法隆寺は僧寺で 中宮寺は尼寺の関係にあったと考えられます。 拝観料 600円

■国宝菩薩半跏像(伝如意輪観音)は金堂の本尊で、飛鳥時代の最高傑です、この像の顔の優しさを評して、数少い「古典的微笑(アルカイックスマイル)」の典型として高く評価され、エジプトのスフィンクス、レオナルド・ダ・ヴィンチ作のモナリザと並んで「世界の三つの微笑像」とも呼ばれております。

京都西陣の旅「千本釈迦堂」

第186回堂」

2025.03.15

■本堂 :鎌倉時代初期安貞元年(1227)建築の国宝建造物。鎌倉初期の遺構としては京都市に現存する最古のもの。外観は簡素な構造であるが、内部には中陣の天井周りのつなぎなどの装飾がある。

■木造六観音菩薩像 :鎌倉時代作の重要文化財彫刻。貞応3年(1224)仏師定慶の作で、玉眼入り、等身大の素木の像。聖・千手・十一面・馬頭・准胝・如意輪観音の六躯。写実性に富んだ衣文に宋風の影響が見られる

■木造十大弟子立像 :鎌倉時代作の重要文化財彫刻。像高約90.8cm、玉眼入りの彩色像で、霊宝館に安置する。このうち阿難尊者の体内文書に建保6、7年(1218、19)の銘があり、目連尊者の右足に「巧匠法眼快慶」の墨書銘がある。

■木造千手観音立像 :平安時代作の重要文化財彫刻。像高1.76m、一木彫成の彩色像。当寺建立以前の古像であるが、その伝来は明らかではない。伝として菅原道真公自刻の像として

■おかめ塚 :境内の東塀ぎわの石造宝篋印塔。寺伝によると本堂創建のとき、大工棟梁長井高次が柱の一本を短く切ってしまい、深く悩んでいるのを見た妻の亀女が、名案をだして助けた。しかし亀女は女の入れ知恵が世間に洩れては夫の名声に傷がつくと、上棟式を待たず自害したという。この塔は高次が亀女の冥福と、本堂の安全を祈って建立したもの。千本釈迦堂では毎年亀女の福徳を慕う人で「おかめ節分」が行われる。

第185回

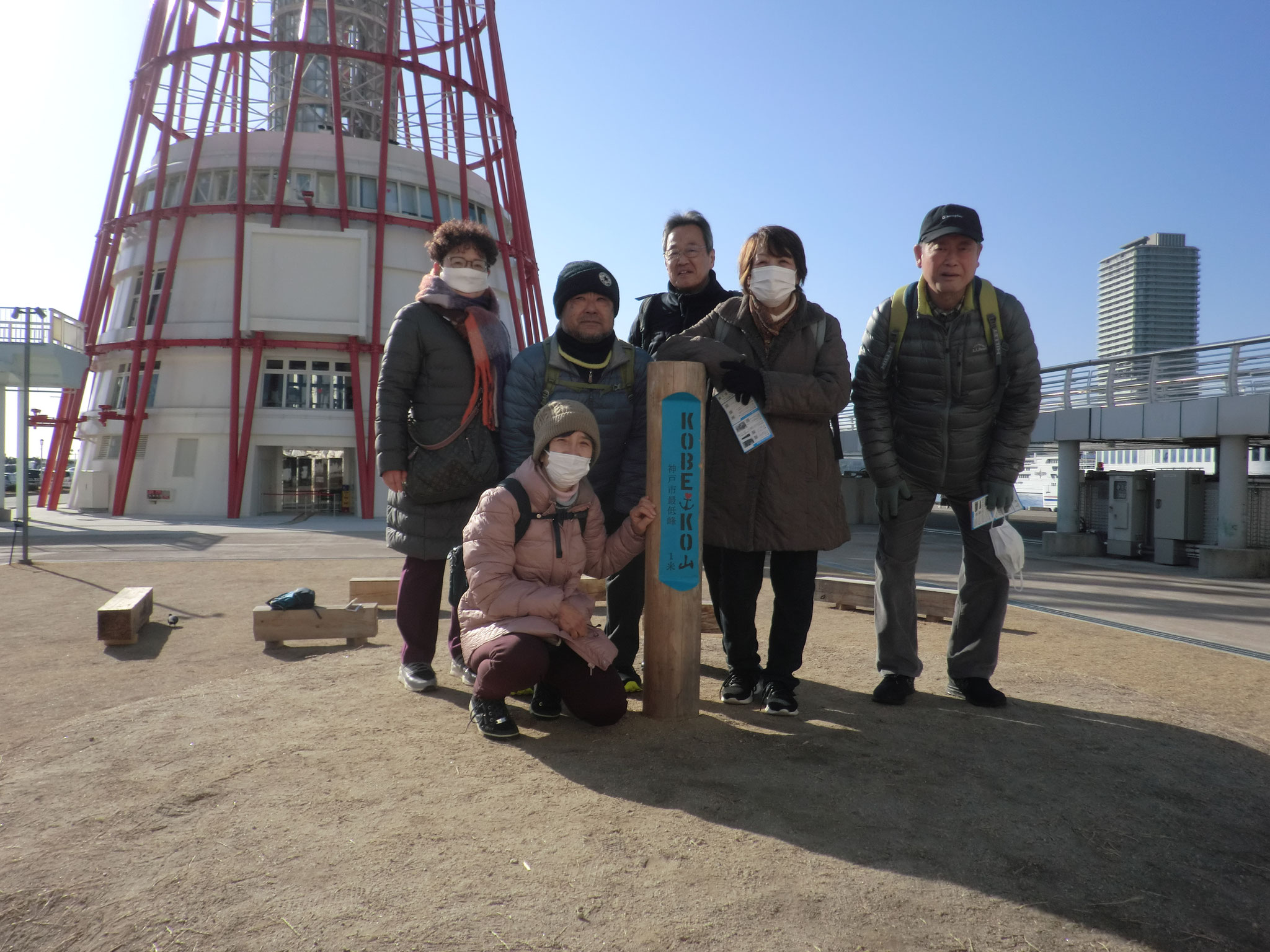

神戸の旅「神戸ポートタワーと南京町」

2025.2.15

【 神戸ポートタワー 】神戸市中央区波止場町5-5 ☎078-332-2896-

「元町駅」西口から徒歩15分 神戸ポートタワーが誕生したのは1963年。双曲面構造による鼓を長くしたような美しい外観は、その優美さから「鉄塔の美女」と呼ばれています。 展望フロアと屋上デッキから見渡す神戸は、港と市街地、そして六甲山系が広がる「海と青空」大パノラマ。リニューアルオープン(2024年4月26日)で、【ぐるりと一周】 神戸の風景とアート作品を同時に楽しめるギャラリーが登場。定期的に展示作品が入れ替わります。

実はこのフロアには一部ガラス張りの床があり、地上75mから真下をのぞくスリル満点の体験もできます。

料金:一般大人1,200円ですが、65歳以上(確認證明要)一般入場料の半額

184回

大阪貝塚の旅「初参り水間観音参り/水間公園」

【 お夏清十郎 】約700年前、伏見天皇の勅使随身「山名清十郎」と豪農楠右衛門の娘「お夏」は思いつつも別れ、その後、お夏は境内愛染明王に毎夜祈願、南北朝の戦いが始まり、清十郎は南朝(北畠親房)の先陣を承り、住吉渡辺橋に戦功を立てしも、敗者の身、「お夏」は探し尋ねて住吉の松原にて清十郎に巡り会い、水間に手に手を取って帰り、仲睦まじく想いを遂げた。

【 水間公園 】貝塚市水間641-1 ☎072-423-2151

水間寺の裏山に広がる緑豊かな「水間公園」(宗教法人水間寺が所有)は、総面積5.4ヘクタールの広い公園です。

呑波池にかかる朱色の愛染橋は「お夏清十郎」所縁の撮影スポットになっている。

【 孝恩寺(こうおんじ)】貝塚市木積798 浄土宗 (本尊)阿弥陀如来

行基建立四十九寺の寺院で、本堂の観音堂は国宝に指定されている鎌倉時代後期の貴重な遺構です。

【奥水間温泉 】貝塚市木積3159 ☎072-478-8511 入浴料1,100円

お湯は濃度が非常に高い天然ナトリウム温泉で、渓流を見下ろす露天風呂から、四季折々の自然を眺めながら、その効能から“美人の湯”や“奇跡の湯”とも呼ばれる。

第183回 例会

神戸の旅「マリンピア神戸と海神社・太平のゆ」

レモニー期間で垂水駅まで使用した「ICOCA」カードを館内設置の「IC端末機」タッチで1,000円分プレゼント。 昼食に利用しましょう。

1.海神社(わたつみじんじゃ)☎078-707-1105

神功皇后が三韓よりの帰路、暴風雨のため、どうしても御座船を進めることができなくなりました。皇后御みずから綿津見三神をお祭りになり、御祈願されましたところ、たちどころに風波がおさまり御無事に都へ御還りになりました。その時神功皇后が綿津見三神をお祭りになったところに御社を建て、御神徳を仰いだのが鎮座の由来。

この御神徳により、航海安全・漁業繁栄の神として仰がれることはいうまでもなく、さらに当地が海上陸上を問わず、古代交通の要地であったことから、交通安全の神としても崇められている。

2.三井アウトレットパーク「マリンピア神戸」☎078-709-4466

2024年11月26日リニューアルオープン、当日(12/21)もセ

実。専用休憩所では雑誌や漫画本も読み放題。

3.太平のゆ ☎078-708-1126

明石海峡大橋と海を望める露天風呂や、"美人の湯"と呼ばれるこだわりの人工温泉をはじめ、高濃度炭酸泉や薬草風呂、ジェットバスが楽しめる"回遊風呂"など、多種多様なお風呂が楽しめる。

第182回例会

神戸の旅「太山寺となでしこの湯」

【 太山寺 】神戸市西区伊川谷町前開224

三身山 太山寺は天台宗の寺です、山号は東に望む三つの峰からなる山の名で、創建は大化の改新で知られる藤原鎌足の子の定恵が開山(創始者)、鎌足の孫の藤原宇合(うまかい)が霊亀2(716)年に建立しました。 本堂左手にある阿弥陀堂(1688年再建)の阿弥陀如来坐像(国・重文)です。鎌倉初期の寄木造りの丈六仏(身長1丈6尺の仏)です。太山寺の坐像は高さ9尺(約270センチ)で、世界遺産・平等院鳳凰堂(京都府宇治市)の阿弥陀像にも通じる優しいお顔に引き込まれます。

【 太山寺磨崖不動明王 】

伊川左岸の岩肌に彫られた、鎌倉期の兵庫県最古の磨崖仏(像高 175cm)は 寺から歩いて5分ほど是非拝観しましょう。 市の案内板が目印です。

【 なでしこの湯 】神戸市西区伊川谷町前開270-1 ☎078-977-0261

天然ラジウム泉で、水道水・井戸水等は含んでおりません。敷地内に源泉がある自家源泉です。 天然ラジウム温泉は、「吸う温泉」で「飲料ではない」。

土日祝料金 高齢者780円

1.ぬる湯ゾーンへ:まずはぬる湯(38℃)で体をならす(入浴時間目安:5〜10分)

まずはぬる湯で、副交感神経を活発化させます。じわじわと発汗を促し、体をリラックス状態にもっていきます。免疫細胞も活性化され、自然治癒力が高まるという効果もあります。

2.大浴場ゾーンへ:少し熱めのお湯(42℃)で交感神経を刺激

一般的に適温と言われる、42℃以上は、緊張、興奮の「交感神経」が優位に立ち、目が覚めた状態となります。 体温を上げることは、壊れた細胞を修復する能力が高め、免疫力アップ・リフレッシュ効果が望め、長寿の秘訣でもあるそうです。

3.冷鉱泉ゾーンへ:冷たい温泉(24.3℃)の湯気を吸入

冷たい温泉(25℃未満)の湯気吸入こそ、ラジウム温泉が効果的に働きます。

また、熱い温泉、サウナとの入浴を交互に行うことで血行がよくなり、疲労物質他老廃物を排出しやすくなり、疲労回復に効果が現れます。

第180回例会

丹波の旅「柏原藩陣屋跡と田ステ女記念館」

2024.9.21

◎ 見どころ

丹波市立柏原歴史民俗資料館・田ステ女記念館: ☎ 0795-73-0177 入館料 210円

柏原藩陣屋跡 : 柏原藩2万石(藩主 織田家)の居館として正徳4年(1714)の造営から廃藩置県を迎えるまでその役目を果たしました。

現存する建物は、陣屋の表御門にあたる長屋門と表御殿の一部ですが、全国でも数少ない陣屋遺構として、また明治以降小学校として使用された経緯から幕末から近代に至る学制の変遷を考えるうえでも貴重であるとして、国の史跡に指定されています。平成15年度から行っていた史跡整備工事は平成23年度に完了しました。

田ステ女 : 柏原出身の女流俳人で「加賀の千代女」と並ぶ元禄四俳女の一人で貴重な遺品を展示 俳句【 雪の朝 二の字二の字の 下駄のあと 】

木の根橋 :かいばら観光案内所のすぐ横にあり、柏原八幡宮の登り口

柏原八幡宮 :舒明天皇の御代(629~641)に出雲連が入船山に素戔鳴尊(すさのおのみこと)を奉祀したのが当宮の創始。

境内には、三重塔と釣鐘が現存し、神仏習合当時の景観を今日に伝える全国でも極めて珍しい神社です。

田ステ女公園 :千日寺の跡に整備された公園で、田ステ女が 42歳の時 夫を亡くして、庵を結んだのが始まりと伝えられています、千日間の間ひたすら念仏にあけくれ夫の菩提を弔いたことから、千日寺と呼ばれるようになった。

第179回例会

京都の旅「醍醐寺」

2024.08.17

【総本山 醍醐寺】

醍醐寺の開山・聖宝は、天長9年(832)讃岐の塩飽諸島の本島(現在の香川県丸亀市本島正覚院)に御誕生。

境内は200万坪におよぶ広大な境内地にそびえる国宝五重塔は、静かに1,100年以上の時の流れを語り伝えています。

東山を越えると山科盆地がひろがり、この地は古くから大和・宇治・近江を経て遠く北陸に到る幹線道路があり、平安京の東南近郊の一地区として注目されて来た場所です。醍醐寺は、この盆地の東側、笠取の山頂にかけての広大な地域に位置し、山頂一帯を「上醍醐」山裾を「下醍醐」と称しています。

今日、一山は永世護持のため全山「史跡」に指定され、さらに平成6年12月には「世界文化遺産」に登録されました。

現在、醍醐寺は、総床面積1千坪の霊宝館に於いて、国宝6棟、重文10棟を含む92棟の建造物及び信仰対象の諸尊像を除く一切の文化財を管理保管しています。

五重塔 平安時代(国宝)

醍醐天皇のご冥福を祈るために朱雀天皇が起工、村上天皇の天暦5年(951)に完成した。京都府下最古の木造建造物で内部の壁画は、日本密教絵画の源流をなすものといわれている。

醍醐水

京都醍醐寺開山にまつわる名水です。醍醐寺創建以来多くの人々を潤してきました。古来よりの湧水を絶やさないように醍醐山の自然環境保全に努めるとともに取水は制限しております。

太閤秀吉

花見を行ったことで醍醐の桜は有名ですが、秀吉が秋に醍醐寺で紅葉狩りを計画していたことはあまり知られていません。太閤が夢見た醍醐の紅葉狩り。五重塔より山に近づいた林泉にその姿を映す弁天堂付近の紅葉が特に見事です。

第178回例会

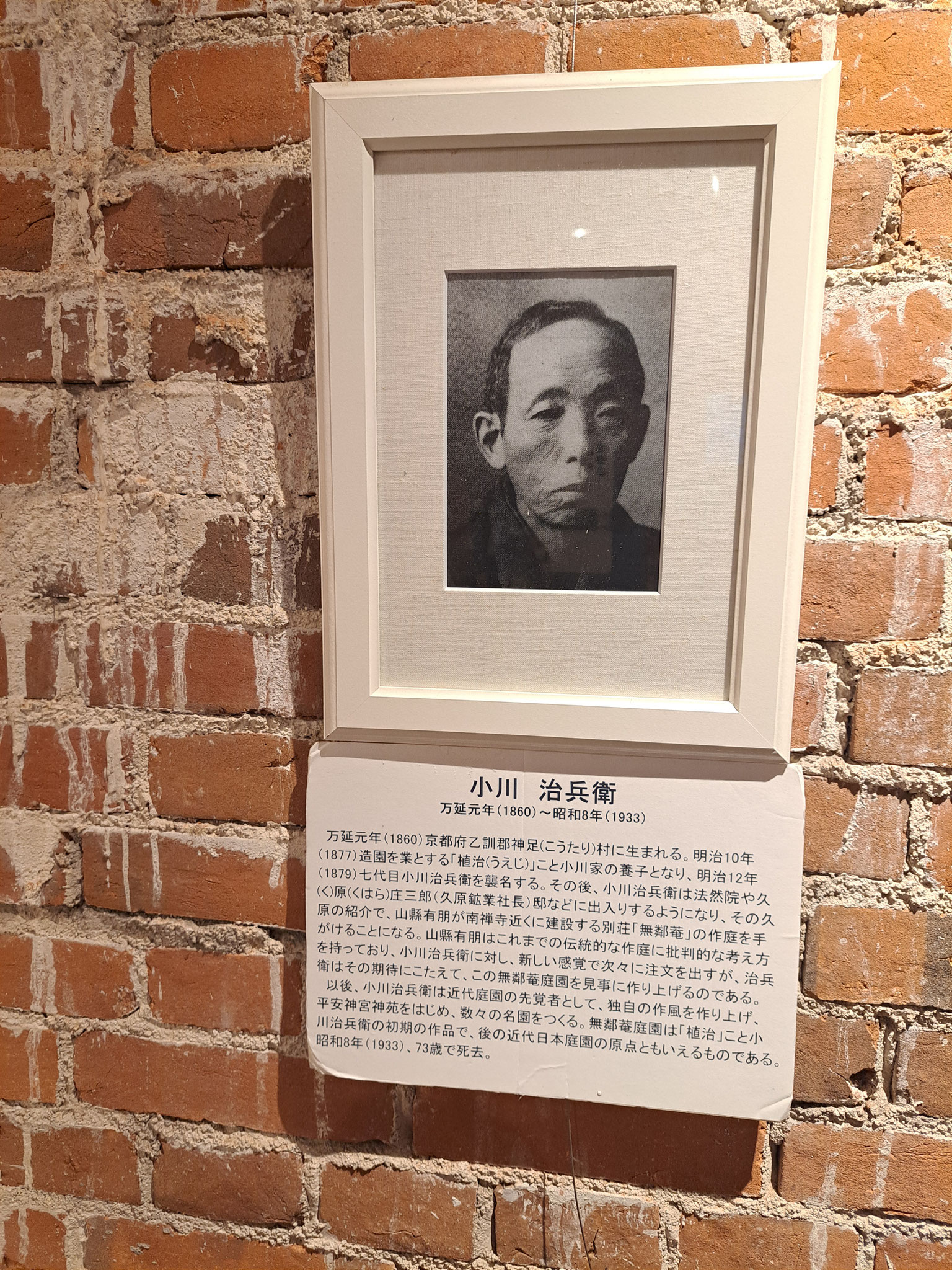

京都の旅「無鄰庵」

2024.07.20

【無鄰菴 】

政治家山縣有朋の別荘(明治27年造営)で、母屋・洋館・茶室の3つの建物によって構成されており、洋館の2階は 伊藤博文らと山縣有朋が日露開戦に向けて話し合った「無鄰菴会議」に使われた部屋で 当日の様子を今に伝えます。

庭園は七代目小川治兵衛により作庭された近代日本庭園の傑作。

「無鄰菴」の意味:山縣有朋の故郷 下関に「訪問したことを隣家にことづけようにも、隣家が見当たらないほど田舎だ」と言われた草庵から命名。

【南禅寺】

五山の上位で禅宗の最高位を誇った名刹。盗賊石川五右衛門ゆかりの三門もある。重文の勅使門は京都御所、紫宸殿南庭の日華門を移建。

【永観堂】

正式名称:聖衆来迎山 無量寿院 禅林寺 第七世永観律師にちなみ永観堂と通称。

“モミジの永観堂”として千百有余年の歴史を持った京都有数の古刹です。

第177回例会

西脇の旅「日本へそ公園と岡ノ山古墳」

2024.06.15

◎ 見どころ

日本へそ公園:西脇市上比延町 ☎0795-22-3111

日本の標準時・子午線が通る西脇市は、東経135度と北緯35度が交差する「日本のへそ」。 日本へそ公園は、大正8年に発見された経緯度の交差点のほか、経緯度をテーマにした にしわき経緯度地球科学館「テラ・ドーム」を中心に、方位の広場や科学の原理を使ったユニークな遊具をそろえた「宇宙っ子ランド」、西脇出身のアーティスト・横尾忠則氏の作品を収蔵・展示する岡之山美術館やレストラン(レストハウス花屋敷)があり、芸術と科学の融合したアミューズメントパークとして親しまれています。

また、公園の中を川と鉄道路線が横切り、駅があるという公園は珍しく、「日本へそ公園駅」というユニークな名前は世界を探してもここだけ。

「テラ・ドーム」「岡之山美術館」シルバー共通入場料:400円(65歳以上の証明要)

岡ノ山古墳:日本へそ公園に隣接

岡之山は、加古川と畑谷川の合流点の段丘に突き出た、標高149.7メートルの独立した山です。岡ノ山古墳はその山頂に築かれた この地域で唯一の前方後円墳(全長57.6メートル)で、前方部は後円部より低く、平坦で細長く延びる柄鏡式(えかがみしき)で、石室はボーリング調査により竪穴式石室と考えられます。立地や墳形から古墳時代前期(4世紀代)の築造と推定されます。

第176回例会

淡路島の旅「夢舞台とあわじグリーン館」

【淡路夢舞台 ☎0799-74-1000】

1960年代 関空の埋め立てのため、淡路島の山を削ってしまいました。

一度は、人間が壊した自然を本来の姿に戻し、様々な動物や植物と人間が共生できる空間を創造するため、建築家 安藤忠雄のグランドデザインによる施設群それが、「淡路夢舞台」です。

山の斜面に花壇が並ぶ「百段苑」陽光の中の草花の声を聴く、水面を渡る風の色を見たことがありますか? 緑の中に身を沈め、のびやかに広がる景観が楽しめます。

【国営明石海峡公園 ☎0799-72-2000】

四季折々の草花が楽しめる花の公園です、春のスイセンやチューリップ、夏のヒマワリ、秋のコスモス、冬はクリスマスローズなど、一年中とぎれることなく草花や木々が楽しめます。

花とみどり、その背景に広がる青い海と空のある風景は、写真スポットもいっぱい! 入園料金(65歳以上「要証明」):210円

第175回例会

和歌山の旅「友ケ島」

| 和歌山の旅 友が島の旅 2024.4.20 | ||||

動画:https://youtu.be/pUHBvDmWiuA?si=9vl6RXx0XaWQzc1n

紀淡海峡に浮かぶ4島(地ノ島、虎島、神島、沖ノ島)を総称して友ヶ島と言い、加太港から定期船(20分)で渡る沖ノ島では砲台跡を巡るハイキングコースが また、日本標準時子午線(東経135°)が通る島の西端では、日本で8番目に建築された白亜の洋風灯台が、今も紀淡海峡を往来する船舶の安全を見守っています。

洋式灯台、第2砲台跡、展望台、第3砲台跡、桟橋をめぐって約2時間30分の風光明媚な散策コースです。

島内中央部の深蛇地では、湿地帯植物が群生しており、約400種もの植物を見ることができます。植物に興味のある方は是非いちど、足を運んでみてください。

また、古い歴史をもつこの島は、役の行者に始まる修験道にまつわる史跡や行場も現存します。夏場は家族連れでの磯遊びなどに最適の島です。

R6.4.21

第174回例会

岡山の旅「岡山城と後楽園」

「岡山城」

岡山城は外観が黒色という特徴から、別名「烏城(うじょう)」と呼ばれています、

付近には旭川の流域に岡山、石山、天神山という3つの丘がありました。その石山にあった城を手に入れて本拠地とし、岡山の地を戦国の表舞台に立たせたのは宇喜多直家でした。 こうして今に続く中心市街地の原型ができ、岡山の名が、市名、県名となる礎となりました。

「後楽園」

江戸時代を代表する大名庭園の一つで、水戸の偕楽園、金沢の兼六園と共に「日本三名園」の一つで、国の特別名勝に指定されています。

広い芝生地や池、築山、茶室は園路や水路で結ばれ、歩きながら移り変わる景色を眺めることができるよう工夫された回遊式庭園です。

「築庭前」 岡山藩では城下町のすぐ東を流れる旭川とさらに13キロほど東に位置する吉井川の間に広がる遠浅の海の干拓を行っていました。

池田綱政[いけだつなまさ]の父で名君と謳われた池田光政[みつまさ]の治世から続く新田開発や城下町や旭川流域の農村を洪水から守る百間川[ひゃっけんがわ]の整備に着手していましたが、遠浅の海であった児島湾の大規模な干拓を成功させるには、排水と用水を兼ねた大きな放水路百間川の整備が急務となり、貞享2年(1685)から翌3年にかけて築堤工事が本格化しました。

第173回例会

明石の旅「茨木酒造試飲会・住吉神社参拝」

第172回例会

神戸の旅「県立美術館となぎさ公園」 2024.1.20

〇 敏馬神社 (神戸市灘区岩屋中町4-1-8) 阪神岩屋駅の南西約150m

本来の祭神は女神のミヌメ神(敏馬神)で、古来より神社の前は離縁を恐れて花嫁行列は通らない、様々な縁切の方法が伝えられている。

万葉歌人「柿本人麻呂」の『玉藻刈敏馬(たまもかるみぬめ)を過ぎて夏草の野島(ぬしま)の埼(さき)に舟近づきぬ』

〇 兵庫県立美術館(神戸市中央区脇浜海岸通1-1-1 ☎078-262-1011)

阪神大震災後の「文化の復興」シンボルとして、2002年にオープンした 地元では「芸術の館」という愛称で親しまれています。世界的建築家・安藤忠雄氏が設計を手がけた建物で、延床面積約2万7,500平方メートルという西日本最大級の規模を誇ります。収蔵作品は10,000点を超え、大きく国内外の近代彫刻と版画、日本近代の名作、兵庫県ゆかりの作品、関西の現代美術のテーマに分けて展示されています。

〇 安井仲治「僕の大切な写真」展

安井仲治(1903~1942) 大正から太平洋戦争勃発の激動の時代に写真のあらゆる技法と可能性を追求し、心震わせる忘れがたい数々を印画紙に残した写真家。

入場料(70歳以上の証明提示で半額)800円

〇 なぎさ公園(神戸市中央区脇浜海岸通1)

防災拠点としての機能も兼ね備えた、海沿いの風が気持ちの良い公園です。芝生広場や少し変わった遊具があり周辺施設も充実しています。

第171回例会

今井町の旅「称念寺と環濠散策」

今井町の旅「称念寺と環濠散策」

◎ 見どころ

〇 称念寺 橿原市今井町3-2-29 ☎0744-22-5509

今井町は、寺院の境内地を中心に発展した寺内町です、その中核となるのが称念寺で、今井御坊、南之御堂とも呼ばれています。 17世紀初期頃に建てられた本堂は、入母屋造本瓦葺の大きな屋根を持つ、非常に立派なものです。境内には他に、鐘楼、太鼓楼、客殿、庫裡、対面所などがあります。 橿原市指定文化財の「太鼓楼」は太鼓を備えて鳴らすための建物で、18世紀中期頃の建築とされています。重層の建物は、上層が入母屋(いりもや)造りで、南側には花頭窓(かとうまど)が設けられています。

〇 今西家住宅 橿原市今井町3-9-25 0744-25-3388

今井の惣年寄筆頭をつとめた家筋である今西家の邸宅。1650年(慶安3年)に建てられた、別名「八つ棟」(やつむね)と呼ばれている建物で、国の重要文化財に指定されている。本町筋に面した建物は、白漆喰塗りごめの外壁で、入母屋造り破風を前後くい違いにみせ、本瓦で葺いた城郭のような外観をもつ。中は柱をたてず広い空間があるのが特徴で、ここで裁判が行われ、いぶし牢(拷問部屋)も残っている。※建物保護のため土間からの見学となります。見学は事前に申し込みが必要

〇 音村家住宅 橿原市今井町1丁目10-13 ☎0744-23-0089

細い格子と白漆喰のツシ2階が印象的、屋号を細九と称する金物問屋で、母屋は切妻造、角座敷、離れ座敷に特徴がある。

第170回 例会

神戸北区の旅「神戸森林植物園」

〇 紅葉の見ごろ:イロハモミジやオオモミジ、ウリハダカエデ、ハナノキなど紅葉を代表するカエデ属だけではなく、秋に色づく38種、約3千本の樹木に出会えます。木々の色づきは、同じ種類、同じ木でも葉っぱ1枚ごとに染まり方がちがいます。冬に落葉する前、木々が魅せる秋の紅葉・黄葉をお楽しみください。

10月下旬から紅葉が始まり、12月上旬頃まで楽しめます。

〇 森林もみじ散策会(11/18)

案内スタッフのガイド・解説を聞きながら、華やかに彩られた秋の森を散策します、案内スタッフ1名につき20名程度に限定して、約1時間30分程度のご案内となります。 午前の部 10:30~ 午後の部 13:30~

当日受付ですので、開始時間までに受付をお済ませください。

〇 六甲山のキノコ展(~11/26)

六甲山地および園内で見られる多種多様なキノコ(標本)を一堂に集め、写真とともにご覧いただけます。

キノコの不思議な世界を知れば、森がさらに楽しく!

〇 森であそぼう!たんけんクイズ(~12/15)

森林展示館でクイズ用紙をゲットしたら、サクサクと落ち葉を踏み鳴らして、園内を探検してみよう! 森林展示館受付にクイズ用紙を置いています(参加無料)。

※ 答え合わせが終わったら記念品プレゼント!

第169回 例会

宇治の旅「平等院と対鳳庵」

第168回 例会

神河町の旅「猪篠の棚田と新野の水車」

奥猪篠の棚田

312号線沿い、生野峠の南集落「猪篠」のさらに奥の「奥猪篠」に棚田はあります、広がる棚田と白岩山の山すそを這い上がって行くように通る道は心和ませ、郷愁と新鮮ささえ感じる心やさしい農村の眺めです。

緑の階段のような棚田は、周囲360°遮るものがありません。